プラスチックって一回割れたりちぎれたらもう終わり…って思ってない?

でも実はちょっとした工夫と工具で、直せることめっちゃ多いんです!

つまり捨てる前に“やってみる”って視点があれば、修理DIYはどんどん広がるってわけです!

こんにちは!まるたかです。

今回はプラスチック製品もアイデア次第で直せちゃうちょっとした直しテクをご紹介します。

実際に筆者がやってる方法を写真付きで解説します。

初心者でもできる超簡単な内容なので、ぜひすぐにまねしてみてください。

単純な修理でも修理後はめちゃくちゃ愛着湧いたり、使うのが楽しくなったりしますよ(笑)

はんだこてでプラスチックは直せる!

ズバリ使う道具は

『はんだこて』

『はんだこて』と言えば電気配線する時に使う道具です。学生時代に一度は触ったことある人が多いのではないでしょうか。

そうです、基板などの電気配線には欠かせない工具なんですが

これをプラスチックの修理に使っていいの?

いいんです!

正確にはプラスチックの修理用と電気配線用に分けていれば問題ないんです。

ホームセンターで『市販されているはんだこて』は先端工具は固定式がほとんどなので知らない人が多いかもしれないですが、『業務用のはんだこて』はアタッチメント式で先端工具の形状も色々あり電気配線以外に『樹脂の切断・加工用』、『ホットナイフ』や『ローラー型のシーラー(ビニール袋のフチを溶着する工具)』など熱を加えて加工するための専用工具としてもメーカーから販売されているんです。

そのようなアタッチメント式のはんだこてを用意してもいいですが、高価なものなのでいきなりは手が出ない方が多いと思います。

なので、初めは加工用の安価なはんだこてを用意しましょう。

おすすめのはんだこてを紹介しておきます。

興味があればこんなアイテムも

それでは早速超簡単なプラスチック製品の修理を始めましょう!

アイテム1:化粧水キャップの修理

化粧水とかパチンって止めるタイプのキャップですげーペラペラな作りで弱そうなものありますよね。

今回買った大容量ボトルの化粧水のキャップが、まさにめちゃくちゃペラペラで買ったときから壊れそうやなぁって思っていたら、案の定すぐに壊れました…。

蓋が開きっぱなしだと揮発していくので何とかしなくては!ってことで修理しました。

とりあえずテープで固定してる方必見です。

これめちゃくちゃ簡単に直ります!

工夫ポイント:見た目より実用性優先!

状況:フタのセンターに付いているロック用のピンが折れて閉まらなくなった

方法:加工用はんだこてで一部を溶かして補修

こんな感じでフタのぽっち(赤丸の筒みたいなやつ)が取れっちゃってしまってフタが締まらなくなってたんです…。

しかも、このぽっちが穴の中にすっぽりハマっていて存在も気付かなかったんです。

フタを外して中からのぞくとなんか飛び出してる!?って押してみるとぽっちが飛び出してきたんです。

早速直していきます!

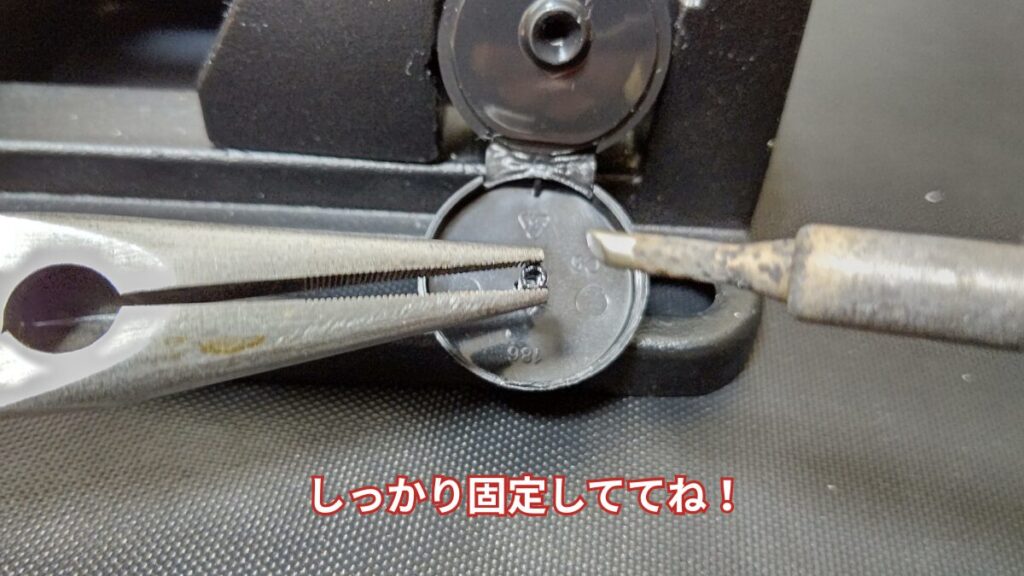

まずはキャップが動かないように固定します。

バイスがなければ、代わりに挟めるものを探しましょうマグネットクリップとかでフタを挟んで抑えるとか、それもなければ…洗濯ばさみをキャップ側に左右1個ずつ挟むとかもありかも!?

割れやすいからきつく挟むと割れちゃって修理しゅりょう~~~なので気を付けてくださいね!

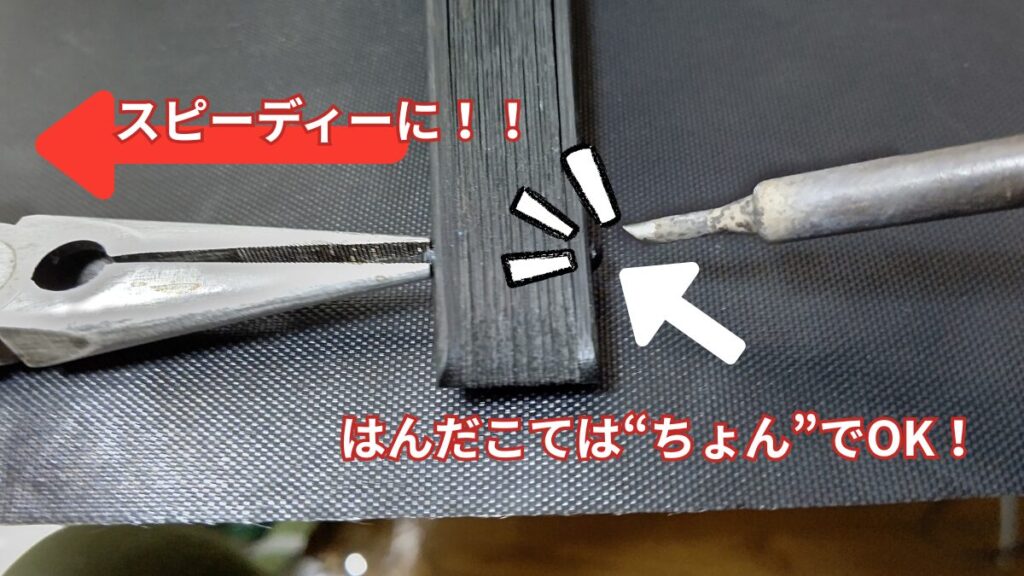

ぽっちを元あったところにそっと置いて動かないように、はんだこてで溶かして固定します。

ぽっちを素手で持つとぽっちが小さいからはんだこてでヤケドするから写真みたいにラジペンとかピンセットなどでつかみましょう!ただし、ピンセットを使う場合はこてが当たらないようにしないとピンセットが熱くなるから気を付けてくださいね。

はんだこてで溶けてくっ付いた感じ!

フタが薄いからはんだこてはチョン、チョンってくらいで充分です。当てた瞬間に溶けるから!

1秒も当てると穴空いてます(笑)

完成

締めた瞬間に”ぱちん”って音が…気持っちぃ~~(笑)自分で直すと普段対して気にしてないことがすごく嬉しくなったりしますよね。自己満てやつかな(笑)

アイテム2:100均扇子の軸のカシメ→ネジ化

続いては扇子です。

扇子って1度買うとなかなか壊れないけど、安いのだとモノによっては買ってすぐに軸が緩い。→閉じてもなんかぼわっと広がる感じになる。そんな経験ないですか?

私的にこのぼわっとしているのがものすごく嫌だったのでカシメ具合を自分好みに調整できるように改造しました。

工夫ポイント:使いやすさ&耐久性UP!

方法:リベット部を抜いて、ネジで固定(Wナット使った)

状況:カシメがゆるくてバカになってた

まずは扇子が動かないように固定しましょう。

ここでもバイスが無ければ固定の方法は上で紹介した方法で充分だと思います。

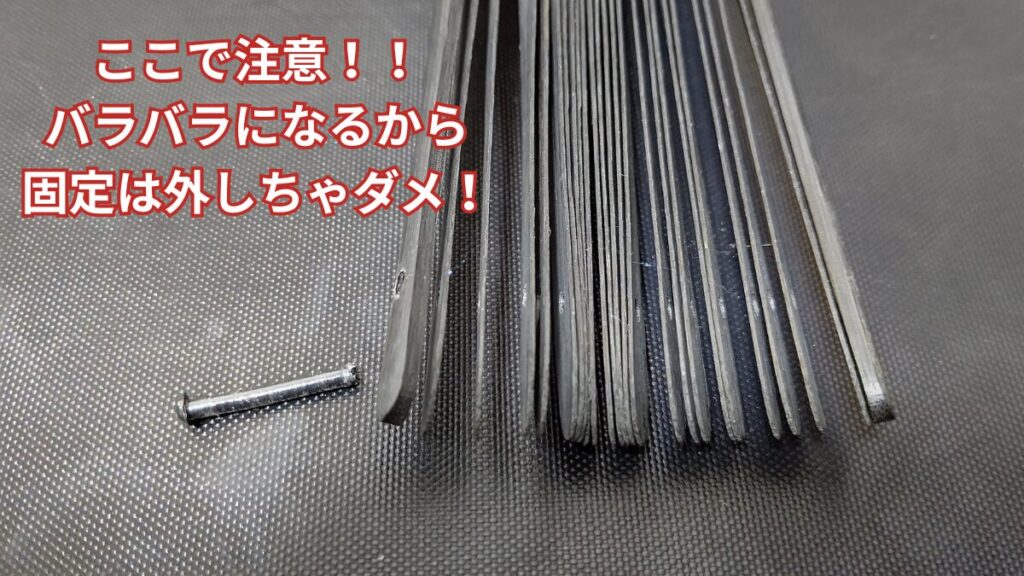

はんだこてでカシメを溶かしてピンを抜き取る

抜き取る側をラジペンかピンセットで摘まみます。

手で摘まむには力が入らなっかったので、できるなら手で摘まんでもOKです。

はんだこてはここでもチョンで充分です当てすぎても問題はないけど、ピンが穴を抜ける形になればOKです。

固定は外さないで、ピンを抜き取っちゃいましょう!

固定を外すとピンを抜いた後、バラバラになって後の作業がしにくくなります。

でも、外しちゃっても出来ないわけではないので安心してくださいね。扇子の紙の部分は引っ付いてますから(笑)

ネジを通してダブルナットで固定しましょう。

ものによってサイズは違うかもしれないので参考です。【ネジサイズ:M3×25、ナット:3種ナットを2枚】

ナットを締めすぎると開かないから好みの加減に調整しましょう!

完成!

びみょう~~って感じかもしれないけど、自分的にガタつきがなく程よい塩梅の開き具合ベリーグッドです(笑)

まとめ

道具をちょっと工夫したら、

“直らない”が“直る”に変わる。

ちょっとした超簡単修理DIYアイデアをご紹介しました。

DIYってそんなにすげぇ事しなくても、やってみるとワクワクして「次、何をくっつけたろうかな?」とか「何か壊れてるもんないかな?」って楽しくなって探し始めちゃいますよ!(笑)

その先にあるものは、”モノを大切にする気持ち“と“自分でもできた”という自信。

一見しょうもないような修理でも、自分の手で直すってほんまに気持ちいいんですよね。自己満さいこーーーーー(笑)

もしこの記事が、「もう一回、直してみよかな」って気持ちになるきっかけになったら嬉しいです。

次はどんな修理ネタにしよかな?

『ここが良かった』『ちょっとわかりにくいからもうちょっと詳しく教えて』『こんなのはどうやって直したらいいかな?』などどんなことでもコメントいただければ励みになります。次の記事にも活かせるのでぜひよろしくお願いします。

それでは、今日はこんな感じで終わります。

最後まで見てくれてありがとうございました。

修理のレベルアップにこちらの記事もよければご覧ください▼▼

コメント